L'art urbain

Né au cours des années 1960, l’art urbain est devenu un phénomène incontournable, largement plébiscité par certaines institutions comme par le public, dont l’histoire reste cependant parsemée de zones d’ombre.

Exercé au départ gratuitement et sans autorisation dans l’espace public, il agrège des pratiques et des formes diverses qui parfois se mêlent, d’autres fois s’opposent. Il évolue et se renouvelle sans cesse, tant dans ses esthétiques, ses techniques, ses intentions ou son vocabulaire, et charrie des influences qui vont de l’histoire de l’art aux cultures de masse en passant par le militantisme et la graffitomanie.

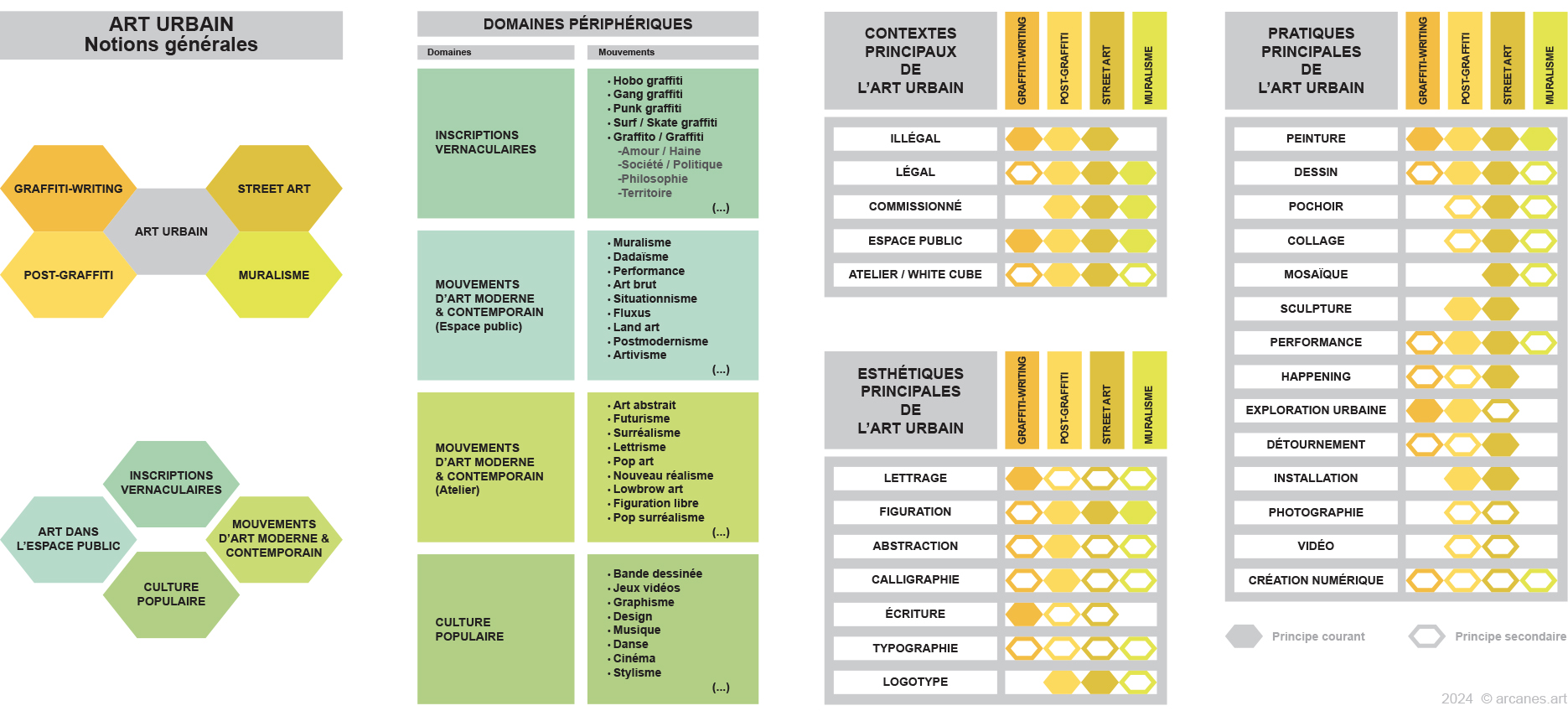

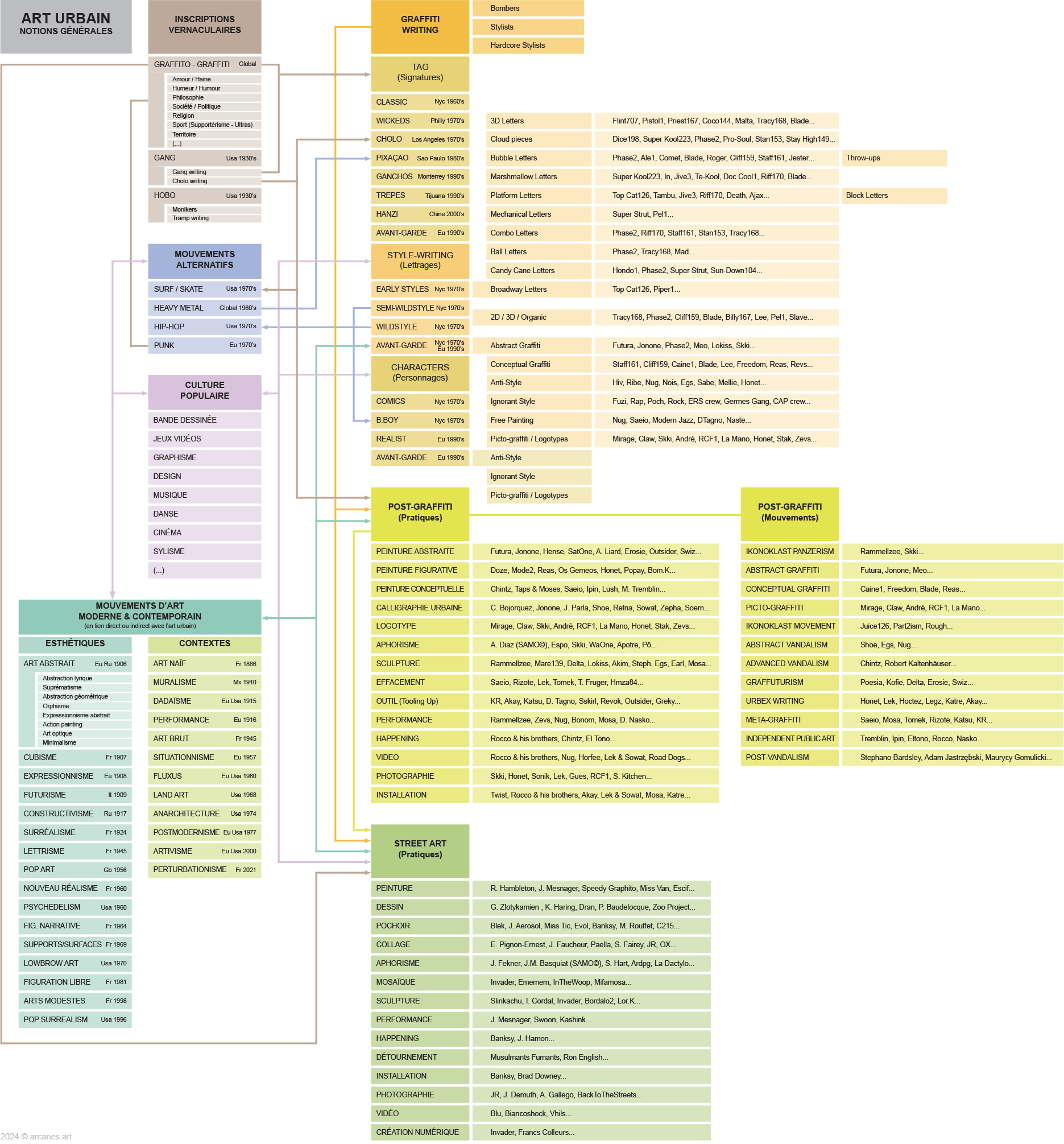

Les différents courants qui composent l’art urbain, dont les principaux sont le graffiti-writing, le post-graffiti, le street art et le muralisme, se sont propagés à travers le globe par mimétisme et transmission orale, sans qu’aucun d’entre eux ne soit pourvu de manifeste.

La marginalité dans laquelle ont longtemps évolué nombre de ses pratiquants et le caractère suspicieux, voire secret, généré par l’illégalité de leurs pratiques, ont largement compliqué les travaux des chercheurs et historiens, contribuant au développement d’analyses hétéroclites, parfois fantaisistes, qui ont participé à alimenter la confusion et les raccourcis hasardeux.

Dès lors, définir l’art urbain de façon précise, claire et définitive reste une entreprise périlleuse, assurément vouée à l’échec.

Les diagrammes qui suivent présentent les courants majeurs de l’art urbain, en rappellent les principales caractéristiques et évoquent les domaines périphériques qui ont favorisé leur émergence et leur évolution. Ils sont proposés ici afin de préciser l’usage de certaines métadonnées par le Centre ARCANES. Ils restent cependant sujets à débat et sont susceptibles d’évoluer au gré de nouvelles observations.